APPLICATION

スペクトル関連の学術語

★専門用語の説明★

| 光学波長分解能/識別率 Resolution | 熱安定性 Thermal Stability | 強度補正 Intensity Correction | 迷光 Stray Light | 露光時間/積分時間 Integration Time |

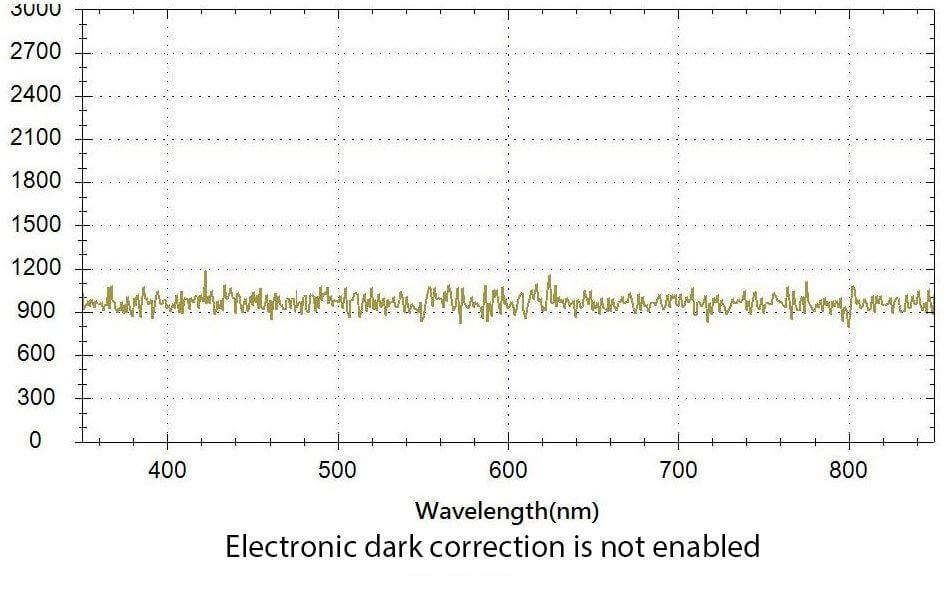

| トリガーモード Trigger Mode | 電子暗値補正 Electronic Dark Correction | ダーズノイズ/ダークノイズ Dark Noise | 信号多重平均法 Signal Averaging | |

| 直線性キャリブレーション Linearity Correction | 信号雑音比 (SNR) | Boxcar Filter | ダイナミックレンジ Dynamic Range |